-

Articles récents

- Entretien Guy HERSANT avec Françoise Denoyelle. Paris 2024.

- Entretien Brigitte MORAL (Fonds Jean MORAL) avec Françoise Denoyelle. Paris 2024.

- Entretien Carla BONI (Fonds Cuchi WHITE) avec Véronique Figini. Paris 2024.

- Entretien Alain KELER avec Véronique Figini. Paris 2024

- Entretien Philippe GALLOIS (Fonds Lucien LORELLE) avec Véronique Figini. Rueil Malmaison 2023.

Commentaires récents

Clique Clac #317 | C… dans Hommage à Bernard Perrine Courrier n°31, 3 jui… dans Hommage à Marc GARANGER Courrier n°31, 3 jui… dans Courrier n°30, janvier 20… Archives

- mars 2024

- janvier 2024

- décembre 2023

- septembre 2023

- juin 2023

- juillet 2022

- décembre 2021

- juin 2021

- février 2021

- octobre 2020

- septembre 2020

- juin 2020

- février 2020

- décembre 2019

- septembre 2019

- juin 2019

- juillet 2018

- mars 2018

- novembre 2017

- octobre 2017

- juillet 2017

- juin 2017

- décembre 2016

- novembre 2016

- juin 2016

- mars 2016

- février 2016

- décembre 2015

- juillet 2015

- janvier 2015

- octobre 2014

- septembre 2014

- juillet 2013

- Mai 2013

- juillet 2012

- septembre 2011

- juillet 2011

- mars 2011

- novembre 2010

- juillet 2010

- avril 2010

- février 2010

- décembre 2009

- juillet 2009

- Mai 2009

- octobre 2008

- juin 2008

- avril 2008

- mars 2008

- janvier 2008

- décembre 2007

- juillet 2007

- mars 2007

- janvier 2007

- juillet 2006

- février 2006

- février 2005

- janvier 2005

Catégories

Méta

Entretien Guy HERSANT avec Françoise Denoyelle. Paris 2024.

Publié dans Non classé

Laisser un commentaire

Entretien Brigitte MORAL (Fonds Jean MORAL) avec Françoise Denoyelle. Paris 2024.

Publié dans Non classé

Laisser un commentaire

Entretien Carla BONI (Fonds Cuchi WHITE) avec Véronique Figini. Paris 2024.

Publié dans Non classé

Laisser un commentaire

Entretien Alain KELER avec Véronique Figini. Paris 2024

Publié dans Non classé

Laisser un commentaire

Entretien Philippe GALLOIS (Fonds Lucien LORELLE) avec Véronique Figini. Rueil Malmaison 2023.

Publié dans Non classé

Laisser un commentaire

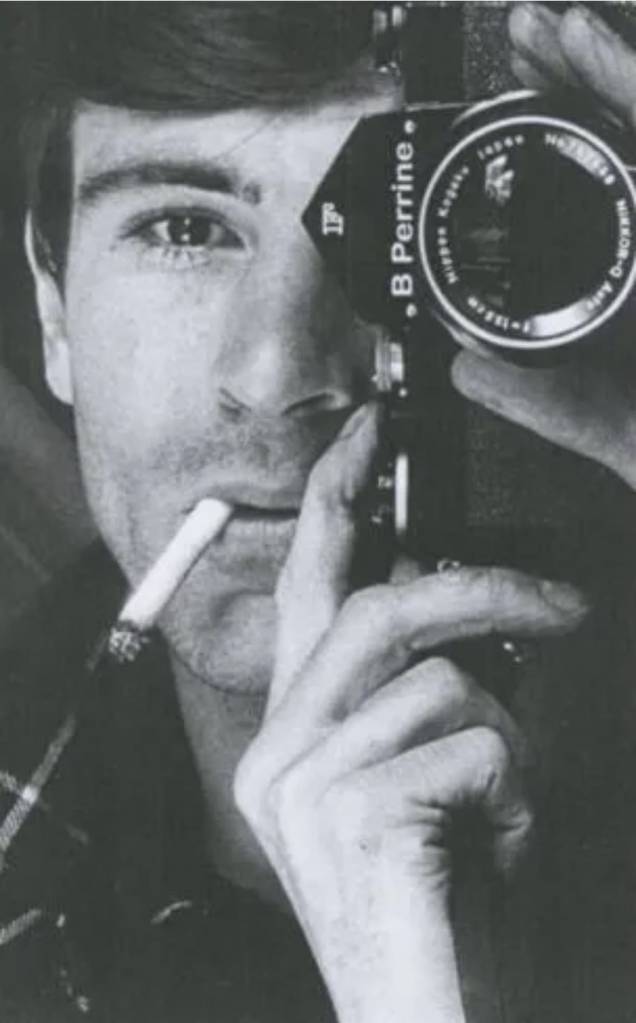

Hommage à Bernard Perrine

C’est avec une grande tristesse que le bureau de l’Association pour la Promotion des Fonds Photographiques (APFP) a appris la mort de son secrétaire général, Bernard Perrine. Il présente ses condoléances à sa femme Isabelle et à ses enfants.

Homme de la photographie, il fut photographe, journaliste, enseignant.

Homme d’avant-garde, il s’avéra un précurseur dans l’enseignement de la photographie.

Homme de culture, il parlait avec autant d’intelligence et de finesse du dernier appareil photo, de la dernière exposition, des pionniers, des recherches en informatique qui demain transformeront la vie quotidienne.

Homme d’influence, il participa activement à la promotion de la photographie auprès des laboratoires et des grandes firmes de la photographie argentique puis numérique, des institutions et du ministère de la Culture.

Photographe, Bernard Perrine documenta Mai 68 et participa à l’exposition permanente et quotidienne qu’organisèrent spontanément les 30 x 40 à la Maison des Jeunes. Photographe, il le resta toute sa vie, l’appareil toujours à portée de main pour raconter l’histoire de la photographie chez les Compagnons de Lure, chez Gens d’Images, au club des 30 x 40, de 1952 à 1998, aux Rencontres d’Arles de 1973 à 2023, à Visa pour l’Image et dans tous les festivals qui fleurirent ultérieurement en France et à l’étranger. Ses photographies sont conservées dans les fonds de la BnF, des musées Cantini et Réattu et dans des collections particulières.

Avec son ami le photographe Jean-Pierre Sudre, il créa le département de photographie de l’École supérieure d’Art graphique à Paris, puis le pôle de photographie du département de Communication visuelle de l’École supérieure d’art de Marseille Luminy. Il enseigna ensuite dans les universités de Paris I et de Paris VIII. Membre du conseil d’administration de l’École de Vaugirard, qui deviendra l’École nationale supérieure Louis-Lumière, il apporta un concours précieux au ministère de l’Éducation nationale et à la Chambre des Métiers pour actualiser le CAP, le BEP, le BTS. Membre du comité pédagogique de la Fondation nationale de la photographie, il rédigea en 1978 un rapport sur l’enseignement en France et participa au colloque sur l’enseignement organisé par l’UNESCO.

Journaliste, il travailla pour la presse magazine et l’édition sur des sujets de société, le monde de l’art et de la musique contemporaine. Il fut le rédacteur en chef du magazine Le Photographe pendant 25 ans. Spécialiste des nouvelles techniques de l’information et de la communication (Ntic), il a publié La photographie saisie par le cyberspace. En 2023, il préfaça l’ouvrage de Guy Le Querrec : Michel Portal au fur et à mesure.

En 1973, à la demande de Lucien Clergue, il supervisa l’organisation des Rencontres de la Photographie d’Arles, dont il prit la direction en 1977. Il fut le commissaire de nombreuses expositions et ses photographies y furent exposées en 2004 et 2009. Il se rendra aux Rencontres jusqu’en 2023. À la suite de la visite du ministre de la Culture Jack Lang aux Rencontres, il organisa en 1981 “Les États généraux de la photographie” sous la présidence de Gisèle Freund et, à la demande de la Fondation nationale de la photographie, le Forum “Photo/Régions” en 1984.

Militant infatigable, Bernard Perrine a défendu et promu la photographie dans de multiples institutions, organisations et associations. Membre du comité de l’AFAA pour la photographie, il en fut le rapporteur pour la Villa Médicis hors les murs. Il présida le Syndicat National de la Presse Photo et Vidéo et fut Vice-Président de l’Association pour la Promotion de l’Image et également Vice-Président de la Société Française de Photographie, membre de son bureau jusqu’en 2023 et membre de l’European Imaging and Sound Association. Élu en 2009 correspondant de l’Académie des Beaux-Arts, il organisa en 2015, pour le 350e anniversaire de l’Académie des sciences, un colloque sur la photographie.

Secrétaire général de l’Association de Défense des Intérêts des Donateurs et Ayants droit de l’Ex-Patrimoine Photographique, puis de l’Association pour la Promotion des Fonds photographiques de 2012 à 2023, en septembre-octobre, il participait et animait encore les tables rondes organisées par l’APFP. Lui, qui a constitué un fonds et des archives photographiques de premier plan, il a déployé, là comme ailleurs, son énergie et ses connaissances multiples au service de la photographie.

La photographie perd un de ses chevaliers portant haut ses couleurs.

Françoise Denoyelle

Présidente de l’APFP

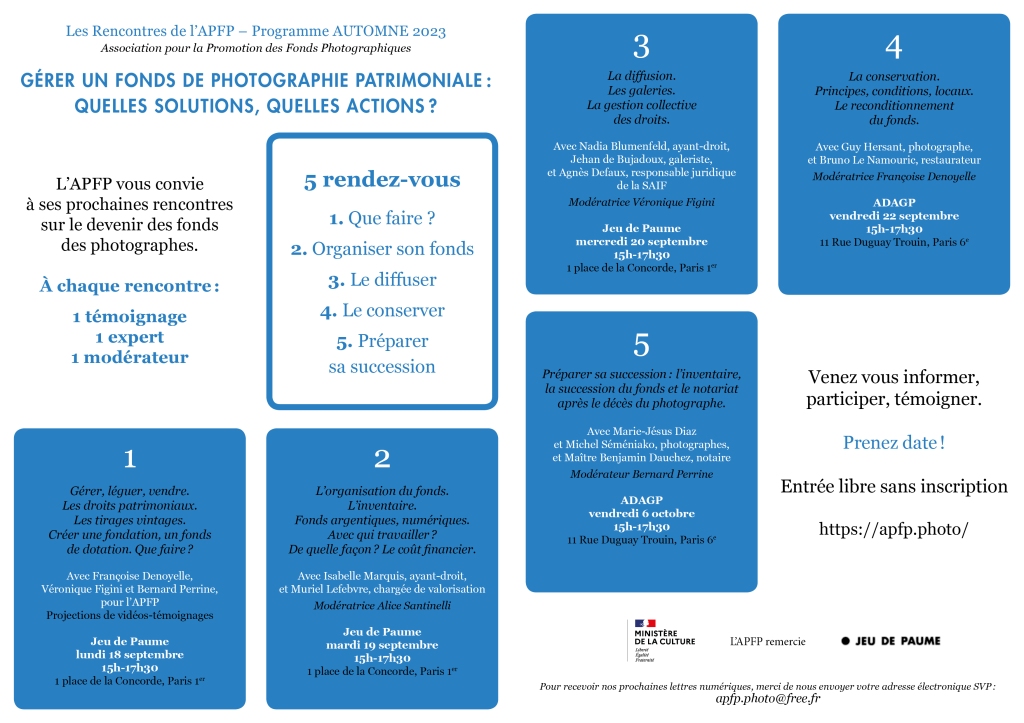

RENCONTRES APFP – AUTOMNE 2023

LES 18, 19, 20, 22 septembre et 6 octobre 2023. 15h-17h30

Gérer un fonds de photographie patrimoniale : quelles solutions, quelles actions ?

5 rendez-vous :

Entrée libre sans inscription

- Que faire ?

- Organiser son fonds

- Le diffuser

- Le conserver

- Préparer sa succession

A chaque rencontre : 1 témoignage, 1 expert, 1 modérateur

#Rendez-vous n°1 Que faire ?

Gérer, léguer, vendre. Les droits patrimoniaux. Les tirages vintages. Créer une fondation, un fonds de dotation.

Avec Françoise Denoyelle, Véronique Figini et Bernard Perrine pour l’APFP

Projections de vidéos-témoignages

Jeu de Paume

lundi 18 septembre

15h-17h30

1 place de la Concorde, Paris 1

#Rendez-vous n°2 Organiser son fonds

L’organisation du fonds. L’inventaire. Fonds argentiques, numériques. Avec qui travailler ? De quelle façon? Le coût financier.

Avec Isabelle Marquis, ayant-droit, et Muriel Lefebvre, chargée de valorisation

Modératrice : Alice Santinelli

Jeu de Paume

mardi 19 septembre

15h-17h30

1 place de la Concorde, Paris 1er

#Rendez-vous n°3 Diffuser son fonds

La diffusion. Les galeries. La gestion collective des droits.

Avec Jehan de Bujadoux, galeriste, Nadia Blumenfeld, ayant-droit, et Agnès Defaux, directrice juridique de la SAIF

Modératrice Véronique Figini

Jeu de Paume

mercredi 20 septembre

15h-17h30

1 place de la Concorde, Paris 1er

#Rendez-vous n°4 Conserver son fonds

La conservation. Principes, conditions, locaux. Le reconditionnement du fonds.

Avec Guy Hersant, photographe, et Bruno Le Namouric, restaurateur

Modératrice Françoise Denoyelle

ADAGP

vendredi 22 septembre

15h-17h30

11 Rue Duguay Trouin, Paris 6e

#Rendez-vous n°5 Préparer sa succession

L’inventaire, la succession du fonds et le notariat après le décès

du photographe.

Avec Marie-Jésus Diaz et Michel Séméniako, photographes,

et Maître Benjamin Dauchez, notaire

Modérateur Bernard Perrine

ADAGP

vendredi 6 octobre

15h-17h30

11 Rue Duguay Trouin, Paris 6e

L’APFP remercie de leur soutien :

le Ministère de la Culture (département de la photographie) et le Jeu de Paume.

Programme complet à télécharger :

Publié dans Non classé

Laisser un commentaire

Entretien Jean MOUNICQ avec Françoise Denoyelle. Paris 2022.

Publié dans Non classé

Laisser un commentaire